|

あれこれテストする XXIII+

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

NUC DCP847SKE + PM1061 (2015.1.13)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

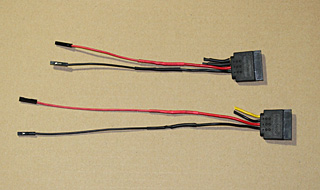

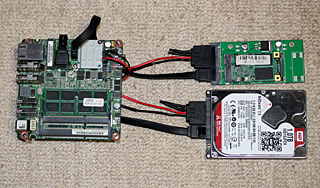

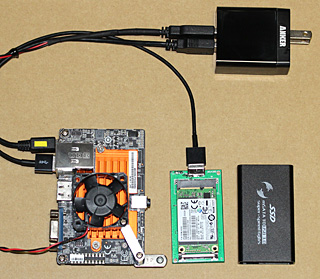

我家には3台のNUCがある。 ① D33217GKE・・250GB mSATA + 2TB 2.5"HDD ② D54250WYK・・ 1TB mSATA ③ DCP847SKE・・120GB mSATA ①と②の用途は決まっているが③は未定。そしてCaseもなく裸状態。どうにかしたいと思いつつ、購入(2013年5月 特価 9,899円)から1年8ヶ月経ってしまった。 もし、可搬式のHome-PCに仕立てるなら、1TB程度のHDDを加えたい。ところが、mSATA → SATA3 x2の変換Adaptor"PM1061"を用い、無事動作確認を得たところで、①のD33217GKEに横取りされてしまったのである。仕方なく2個目を入手し、120GB mSATA + 1TB 2.5"HDD を接続した。その際、mSATA及びHDDの電源は別のAC Adaptorを用いたが、できれば一体化したい。 考えられる幾つかの方法から、①で採用したpicoPSUを加えてHDD及びFanに5V/12Vを供給する方法ではなく、DCP847SKEのUSB Header Pinから5Vを取り出す方法を選んだ。但し、2台のStorageを接続するとUSBの電源系統に負担がかかり、場合によっては電圧降下を招き、USB-DACの動作に影響を与えるのではないかと心配される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

前節で述べた"USB Header Pin"から5Vを取り出す件、今のところ不都合はない。SSD/HDDとも当たり前に動いている。USB-DACの音質劣化も認められない。 現在の部品構成は以下の通りである。 【M/B】 Intel DCP847SKE 【CPU】 Celeron 847 (Onboard) 【MEM】 DDR3-1333 4GBx2 【mini-PCIe Card】 PM1061 mSATA → SATA3x2 Adaptor 【SSD】 mSATA MEMORIGHT MS701 120GB 【HDD】 2.5" 1TB HDD WD10JFCX 【USB-DAC】 D-96XD + TW-ST11-DAC (某雑誌の付録) 【USB Cable】 Zonotone 6N USB -Grandio 2.0 (0.6m) 【AC Adaptor】 19V 65W 【OS】 Windows 8.1 Enterprise64 2015/1/14 早朝、MS社の月例Updateを実行した。今回のUpdateは比較的小規模で、所要時間は10分足らず、他の中速PCでは5分程度。 それから24時間経過、特に問題はないようだ。 さて、このところSoC型CPUに押され、従来型CPUの低Spec版 Celeron 847/Coleron 1007/Celeron 1037 はめっきり影が薄くなった。動作周波数/Core数/消費電力などに関する限りSoCの優位性は明かだが、実際の使用感はどうだろうか。そこで先ず、手持ちのM/Bに搭載された以下5種のCPUを比べてみた。

上の表を見れば "J1900" が最も優秀であることは動かし難い。ところが、動画を再生すると疑念が湧く。その最大の理由は、Bay Trail仕様のCeleron J1900及びCeleron N2806のGraphics Controll Panelには「精細度調節機能」が省かれていることによる。この機能は Intel Graphics 最大の呼物と言えるほど使い心地が良く、画質の向上に大きく寄与していることから、自分にとっては(=視力の衰えた者にとっては)必須なのである。従って、J1900やN2806で動画を観ることは滅多になく、止むを得ず必要に迫られた時は画面を縮小して観ている。その点、Celeron 847/Coleron 1007/Celeron 1037は「精細度調節機能」が確り利くので、大画面で観ても不満はない。つまり、現行のBay Trailは視力の確かな若者向き、或いは小画面高解像度Monitor向きと考えられ、23inch以上のMonitorでは物足りなさを感じる次第である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

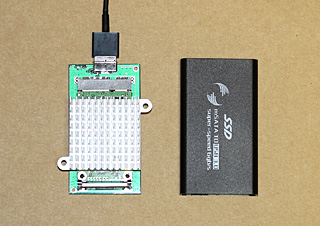

別頁で最新のNote-PCを紹介した。家人用なのであまり口出ししていないが、本人はやる気満々。 PC教室に通い、ExcelやWordの講習を受けている。大いに期待しよう。ところで、今回購入した"dynabook KIRA V73/PS"は、Kakaku.comのNote-PC満足度Ranking N0,1に推されている。評判も調べずSpecと実物の印象だけで選んだが、妥当な線に落ち着いた様である。 さて、今回取り揃えたNote-PC関連部品の内、USB3.0接続のSSDが気になる。動画Fileを入れるために自作PCに繋いだところ、80~90MB/s の転送速度が得られた。 そうなると、ECSの LIVAにも導入したくなる。別頁で試した 「 LIVA + USB3.0接続 2.5"HDD x2 」はPerformanceは良好ながら大掛かり過ぎ、小型可搬式PCには不向きだった。そうかと言って、LIVA単体での運用は不満が残る。せめて120GB程度のData Driveは欲しい。そして、小型のDisplayと組み合わせ、LANの通じない環境での運用を考えたい。要するに我が工房でも使いたいのだ。 ・PCの要件は、音楽が聴けてExcelと簡易CADが動けばよい。 ・mSATA to USB3.0 を導入し、120GB程度のData用Storageを加える。 ・Displayは手持ちのCentury plus one LCD-10000Vでよし。 ・SPはYAMAHAのNX-A01が空いている。 これまで工房用PCは何度も構想しながら挫折を繰り返してきた。今度はどうか。 早速、USB3.0接続のSSD "Samsung MU-PS250B/IT" をLIVAに接続してみたいところではあるが、既に家人の管理下に置かれ自由にならない。そこで "mSATA to USB3.0 Drive Case EnlargeCorp" を調達し、手持ちの mSATAを挿して試した。 ・LIVAのUSB3.0 Socketに挿し、導入は問題なし。 ・SATA2.0 3GB Classの結果が得られ、転送速度は良好。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

従って、LIVAにStorageを追加するなら、 ・mSATA to USB3.0方式のAdaptorが小型で収まりが良い。 ・但し、mSATAの温度には要注意。なるべく動作時の温度が低い製品を選びたい。 ・mSATA to USB3.0基板の固定は要工夫。 ・そうした小細工が面倒なら、前記の Samsung MU-PS250B/IT を奮発する。 となろうか。 何をごたごた言ってるの、高速のUSB3.0 Memoryで良いじゃん、と言われそう・・・ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

近頃よくCDを買い込む。今年に入って既に100枚超。そのうちClassicの廉価Box版を除くと大部分はJazz/Fusion。そして、その演奏者の出身国は、 ② USA ③ Italy ④ Poland ④ Switzerland では ① はどこか。

昔は然るべき椅子に座って好きな曲をじっくり聴いたものだが、今ではそうした聴き方はしない。仕事・PCの組立や調整・Web・読書等々、必ず何か別の作業をしながら聴いている。従って、思いの丈を全身全霊で訴えるような演奏とは縁遠くなり、穏やかで味わい深い表現を好むようになった。そうした心境に合う曲を選んでいたら、何故かNorwayのJazz/Fusionが主体になったのであり、初めから狙っていた訳ではない。 Norwayの音楽と言えば、先ず Grieg が思い浮かぶ。Piano Concert や Peer Gynt は子供の頃から馴染み深い。FinlandのSibeliusと同様、哀愁を感じさせるMelodyと、時として爆発的な強奏の対比は、日本人好みの音楽とも言われている。 NorwayのJazz/Fusionを聴く上で前知識は必要ない。心地良いSoundに包まれているだけで十分に思える。従って、日頃からJazzはかくあるべしと考える人や、何事も分類しなければ気の済まない人は要注意。折角垣根を取り払ったところに良さのある音楽を聴き損ねる可能性がある。

では、最近よく聴く Ketil Bjørnstad (ケティル・ビヨルンスタ) のAlbumを紹介しよう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ところで、昨年公開された映画「アナと雪の女王」の舞台であるAllendale(アレンデール)と名付けられた架空の王国は、NorwayのBergen(ベルゲン)やBalestrand(バレストランド)などFjord(フィヨルド)に面した都市の景観を元に作画し、Rosemaling(ローズマリング)と呼ばれるNorway南部に古くから伝わる意匠を大幅に取り入れたと言われる(WOWOWの同映画解説番組より)。 映画は世界中で幅広い支持を受けたことから、いつの日か、 ~ ♪♪ Norway へ Norway へと草木もなびく ♪♪ ~ 時代がやってくるかも・・・ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

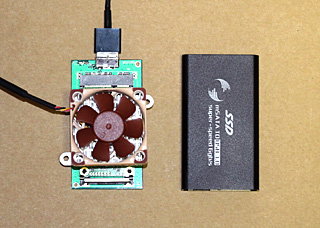

上の節で述べた「LIVA + mSATA to USB3.0変換基板 + 120GB mSATA」は好調に動いている。USB-DACはUSB Hubに蛸足接続にも関わらず、Music FileをLocal Diskに置いた所為か音も悪くない。消費電力は、 ・LIVA単体 Idle時 : 3W ・LIVA + 40mm Fan + 120GB mSATA + USB-DAC Idle時 : 4W ・上同 音楽再生時 : 4~5W これなら工房用PCとして文句ない。 さて、公称120GBのSSDは、 ・公称 120GB → 実容量 111.8GB(計算略) ・SSD90%使用 → 100.6GB 現在、よく聴くCDの総容量は凡そ200GB。半分に選別しても公称120GBのSSDでは他のFileを置くことも出来ない。LANの通じない環境での使用を考えれば、せめて250GBは欲しい。仕方なく"Samsung SSD850EVO MZ-M5E250B/IT"を調達した。 では次に、毎回写真に写っている 40mm Fanについて述べよう。Fanの電源としてUSBの5Vを使う場合、12V仕様の40mm Fanでは全く回らない製品が多く、あれこれ探した結果、40mm角 5V仕様の Copal Electronics Inc F410T-05LC を選んだ。そのまま接続すると少し五月蝿いので、25Ω(実測値)の抵抗を挿入して減速した。その結果、LIVAのCPU 温度は(室温 26℃) Full-HD TS-File再生時 Fanなし : 61℃ Full-HD TS-File再生時 Fanあり : 41℃ Idle時 Fanなし : 48℃ Idle時 Fanあり : 35℃ 以上、基板剥き出しの状態で計測した。これからCaseに収めれば更に数度上昇するであろう。やはりLIVAにはFanを増設したい。LIVAの基板上 LAN Connector部分が他に比べて15mm高くなっているのは、単に放熱空間を確保するためだけではなく、Fanの追加を考慮したものと考えられる。 LAVAにmSATA SSDを加えるとなれば、付属のCaseは使えず自作することになる。 その場合、SW と LEDはどうするか。LIVAの基板上にPin Headerはない。 ・基板裏の既存SW半田付け部分からLead線を引き出し、前板に取付予定のSWに 接続する。 ・基板上にLEDを接続可能な部分は見当たらず、USBの5V Lineを使うことにする。 従って、Caseに取り付ける部品は、 LIVA本体 / 40x40x10mm Fan / mSATA to USB3.0 変換基板 / 250GB mSATA SSD / USB2.0 4port Hub / 5V電源 / LED / Power-SW / etc. とし、USB-DACをCase内に収めるかどうかは、Bluetooth SPを試してから決める。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【Bose SoundLink Colorを導入する準備とInstall】 ・LIVA付属のBluetooth機能は接続が途切れやすいので、M.2仕様のCardを外し 別途 USB接続の Bluetooth V4.0 Adaptor を挿した。 ・「Bose SoundLink Color」にUSB Cableを繋ぎ充電した。 所要時間は小一時間程度か。(席を離れたため正確な時間は計り損ねた) ・充電後、SWを入れると音声Guidanceが流れる。ここで日本語を選択する。 ・LIVAの「Bluetooth Deviceの追加」を開き Pairing する。 ここで「Bose Colour SoundLink」がInstallされる。 ・次にControl PanelのSound Tabを開き「Bose Colour SoundLinkのProperty」 を確認する。必要があれば設定を変更する。 【音はどうか】 ・Bose-SPの特徴と思っていた「元気な音」とは少し異なり、高中低全音域とも小作り に感じられた。 ・時々高音域に心地良くないNoiseが混じる。使い始めの所為か、或いは別の原因か は不明。 ・高音域の清澄感は今一つ。従って各楽器の倍音成分は魅力が薄い。 ・中低音域が少し盛り上がっているように感じられ、曲によっては聞き苦しかった。 ・一戸建てのStereoにしては音場感は良好だが、一般的な二戸建てのStereoに比べ て音の拡がりにやや不満。当然と言えば当然だが。 ・置き場所や置き方によって音質はかなり変化する。まだ最適値は掴めていない。 ・このSPを自分好みに仕立てるなら、Graphic Equalizer を弄ることになりそう。 ・何れにしても下ろし立てなので音の評価は難しい。少し鳴らし込もう。 と言うことで、LIVA用の自作CaseにUSB-DACを組み込む件は結論に至らなかった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

このところMini-ITXやMini-STX PCづくりに忙しく、すっかり縁遠くなった 初代LIVA を3.5ヶ月振りに引っ張り出した。部品をObon上に並べて SW-ON。特に異常なし。OSはWin10 RS1直前のIP Build。そこで、Updateではなく USB-MemoryからClean Installした。Win10 Home x64のInstallは15分程で終えたが、その後が大変。CPUが非力なため、Update中のCPU使用率は100%に張り付き、Build 14393.351に至るまで2時間20分もかかった。余りにも遅すぎる。もし、虫の居所が悪ければ、窓から放り投げていたかも知れない。但し、その間の消費電力はMax 5W。これは 最新のAtomを搭載した J4205-ITX の凡そ1/3。一応取柄と言えようか。 ならば、Fanless動作と省電力以外に見るべきものはないか。 【動画】 GPUが非力なので期待薄。 【音楽】 特に良い音がする訳でもなく、かといってそれ程酷い音でもない。 矢張りBGM-PC としての用途が関の山か。それも小煩い事を言わない条件付。ならば「 美人は三日で飽きる。○○は三日で慣れる 」 との先人の教えに従い、もう少し可愛がってみよう。 それから丸1日経過。先人の教えに誤りはなかった。LIVAの再生音は「それ程酷い音でもない」どころか、かなり上等な部類だった。以前とは雲泥の差であり、歪みの少ない清澄な再生音が得られたのだ。 ・これまでUSB3.0端子に繋いでいた 250GBのmSATA SSDを取り止めた。 ・USB-DACをそのUSB3.0端子に繋いだ。 つまり、USB-DACをUSB2.0端子に接続したUSB Hubから USB3.0端子に繋ぎ替えただけなのだが音質は著しく改善された。Test再生ではMusic File ServerからLAN越しながら、音質の劣化は然程感じられず、充分鑑賞に堪える。 そして、初代LIVAのOriginal状態 + 40x10mm Fanで運用した時の消費電力は 【Idle時】 3W 【音楽再生時】 4W 【Update実行時】 5W これは申し分のないBGM-PCと言えよう。今のところ Win10 Home Build 14393.351の動作は安定し、時々UACのDialog boxが最上面に現れない不具合を除き、特に問題は見当たらない。これなら、まだまだ現役として使えそう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||